从苏轼笔下诗意盎然的东湖亭台,到承载秦汉风骨的博物馆瓦当……2025年7月21日至22日,雷电竞官方网站瓦作文化宣讲实践团的学子走进“秦雍故地”宝鸡凤翔,开展了一场以“瓦作文化”为主题的暑期“三下乡”社会实践活动,用脚步丈量历史,用专业视角探寻中国古建筑的灵魂。

凤翔,古称雍,是先秦发祥地之一,秦汉文化遗存丰富。这里的古建筑不仅是历史的见证,其屋檐上的每一片瓦,都可能是一段尘封故事的开端。正如《人民日报》一篇文章所言,“瓦当虽小,却是读懂中国文明史的一把钥匙”。此次调研旨在通过实地考察与访谈,深入理解瓦作,特别是瓦当的工艺、历史演变及其在现代建筑中的传承与创新。

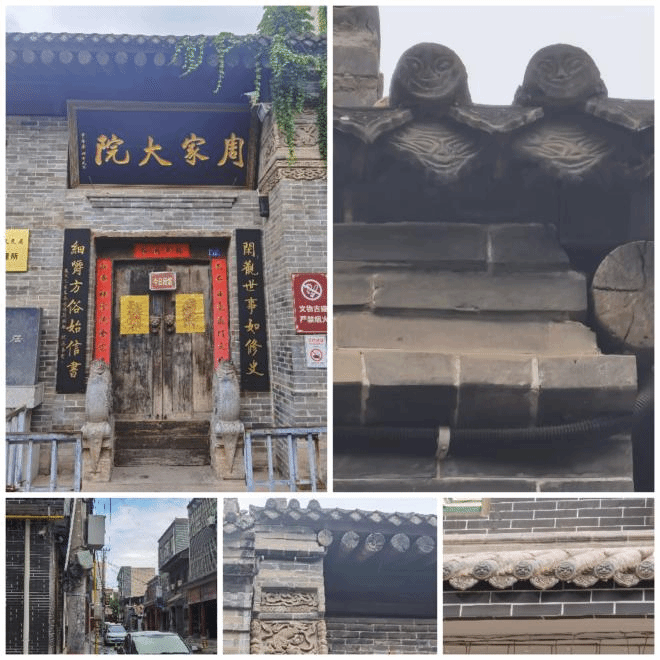

7月21日,调研团队的行程从凤翔的街巷与湖畔开始。上午,团队成员沿着文昌巷进行考察。这条巷道既保留了如周家大院这样的明代古建,也矗立着不少现代仿古建筑。通过对比观察,学生们直观地感受到了传统瓦作工艺与现代建材在形态、质感和韵味上的差异。

下午,团队来到凤翔东湖。这里曾因北宋文豪苏轼的浚修而闻名遐迩,湖光山色间点缀着古色古香的亭台楼阁。团队成员仔细拍摄了这些古建筑屋檐上的瓦片、瓦当和脊兽,详细记录了其排列方式、纹样特征和风化程度。这些静默的瓦作,不仅起着遮风挡雨的实用功能,更以其独特的造型语言,展现了不同时代的审美情趣与建筑哲学。

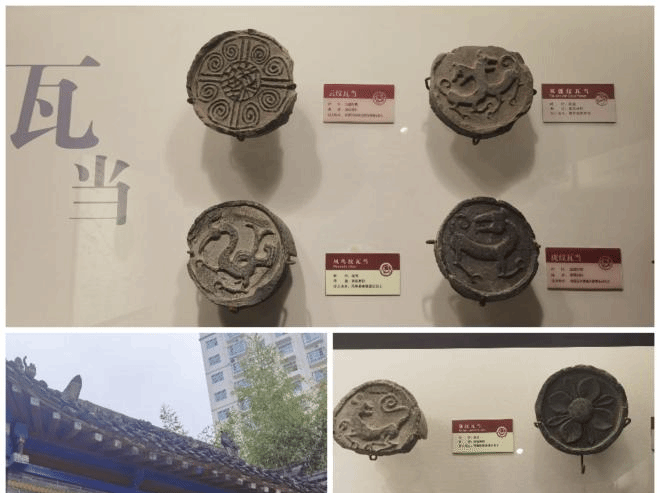

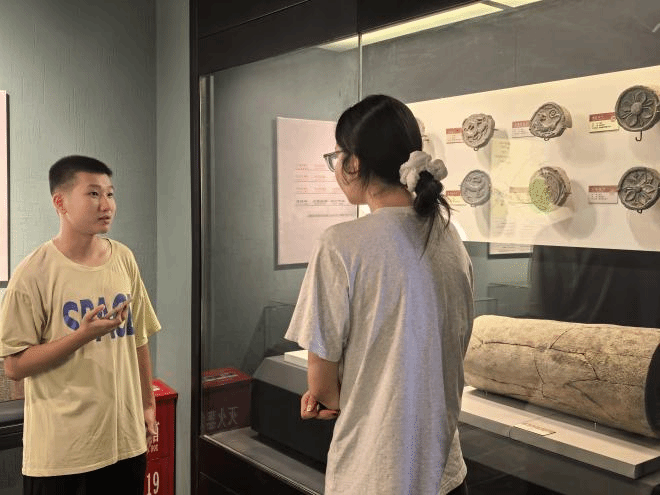

如果说第一天的考察是对“活态”建筑的感知,那么第二天的博物馆之行则是一次与历史文物的深度对话。7月22日,团队来到凤翔区博物馆。馆内丰富的藏品,尤其是体系完整的瓦当展陈,为团队提供了宝贵的研究样本。

“秦砖汉瓦”之说,彰显了这一时期建筑装饰艺术的辉煌。博物馆中陈列的从战国到汉代的各类瓦当,图案丰富,寓意深刻。从早期的素面、绳纹,到战国秦的动物图腾,再到汉代流行的文字瓦当,如“长乐未央”“千秋万岁”等,清晰地勾勒出一条艺术与思想的演变轨迹。

在对博物馆工作人员的采访中,团队了解到,凤翔出土的瓦当不仅数量多、种类全,而且具有极高的历史价值。工作人员介绍道:“每一片瓦当都是一个时代的缩影。凤翔作为先秦故地,这里的瓦当不仅记录了‘天下同一’的宏大叙事,也承载着古人对美好生活的期盼。我们很高兴看到年轻一代的建筑学子对此抱有如此浓厚的兴趣。”

通过将凤翔东湖、文昌巷的实地观察与博物馆的文物考证相结合,团队成员对瓦作文化的理解从平面走向立体。他们认识到,传统建筑的保护不仅是对建筑本身的修缮,更是对其背后文化内涵的挖掘与传承。